1960/70 – Tra realtà e rappresentazione

1960 - OGGETTI 60

Nello studio che dividevo con Tano Festa a via Panisperna sostituii il cavalletto con cui avevo lavorato fino ad allora con un piccolo tavolo da falegnameria. Costruii i miei primi oggetti tridimensionali usando tavole, mollette di legno per il bucato, smontate e incollate al supporto, per creare delle scanalature come strutture modulari, capaci di intervenire sulla luce esterna, reale, modificandola.

L’idea era di fare un quadro come si costruisce un oggetto d’uso, con legno, chiodi, colla e vernici industriali.

La costruzione dei primi oggetti tendeva ad evitare espressioni soggettive e punti di riferimento esterni all’opera.

Nasceva da un atteggiamento critico verso l’informale, infatti il gesto del dipingere era spogliato da ogni elemento caratterizzante la scrittura personale, si riduceva all’azione del verniciare.

Il colore monocromo eseguito con smalti stesi in modo compatto su tutta la superficie eliminava ogni valore cromatico ed ogni enfatizzazione dell’agire.

Il 1960 è stato un anno iniziatico, ha posto un punto di partenza per tutta l’esperienza degli anni successivi, postulando l’azzeramento linguistico, la superficie opaca, bidimensionale, concreta, l’autoreferenzialità dell’opera.

“Togliere l’io dal quadro” si diceva tra noi, e all’interno di questa volontà di spersonalizzazione ognuno compiva il proprio viaggio. Il territorio era sconosciuto, una tabula rasa, ma come viaggiatori che percorrono l’esterno, contemporaneamente si viveva un’avventura interna. Per questo ora mi sembra che il lavoro di ciascuno fosse molto caratterizzato individualmente.

Oggetto verde, 1960

1961 - SEGNALI STRADALI

Presi in esame la superficie piana, vista non come sede di rappresentazione, ma come pagina su cui presentare segni di comunicazione. Diventava supporto per segni realmente bidimensionali e che attingevano oggettività dal fatto di essere usati correntemente come segni convenzionali.

I primi studi nacquero dall’osservazione delle strisce oblique poste dietro i camion: “Trasporto in proprio”/”Per conto terzi”.

Un segno astratto, geometrico che però ha una funzione informativa, riconoscibile per convenzione.

Segnali stradali, 1961

1962 - UOMINI STATISTICI

Dalla segnaletica stradale presi in considerazione l’omino stilizzato del segnale del passaggio pedonale.

Un’illuminazione! Una figura umana che aveva le stesse caratteristiche bidimensionali del segnale geometrico e quello stesso tipo di comunicazione convenzionale, perché il simbolo apparteneva già al codice pubblico urbano.

Prelevai quell’immagine dal reale e la rimpaginai appoggiandola felicemente distesa sulla superficie del quadro. Due bande colorate scorrono sopra e sotto, per dare una continuità e rendere il quadro come un taglio di una scrittura che si estende orizzontalmente.

Cercai altre immagini con questa qualità. Indagai su scudetti, bandiere, distintivi, immagini araldiche, e iniziai a catalogare le varie sagome umane usate dalla statistica.

Il segno indicava l’uomo quantitativo, non aveva volto, caratteristiche individuali, e per questo si poneva come fortemente oggettivo. Questi omini che stampigliavo sulla tela monocroma vivevano concretamente con il loro supporto piano senza falsarne il carattere bidimensionale. Creavano delle allusioni prospettiche, usando differenti altezze nelle sagome statistiche, ma senza marcare fughe in profondità, o chiaro scuro, perché dentro al quadro non doveva esserci nessuna sorgente luminosa.

La luce era fuori, come il lavoro di Lo Savio in quel momento indicava.

1963 - TIMBRI

Nel ’63 la sagoma dell’omino divenne ripetibile all’infinito tramite un’unica matrice: un timbro di gomma.

In questa operazione c’era una casualità minima, una artigianalità, un desiderio di chiarire che l’opera era fatta a mano.

L’uso del timbro rafforzava l’idea di un’esecuzione antiespressiva, a favore di una comunicazione diretta. L’uso di un segno iconico riconoscibile era un punto di riferimento comune tra l’artista e il pubblico.

Realizzai dei quadri ricostruendo un ambiente, uno spazio urbano.

Ultimo giorno. Folla. Stadio. Comizio.

Alcuni quadri di questo periodo furono esposti alla Galleria La Tartaruga nella mostra Lombardo-Mambor-Tacchi, una mostra a cui nel tempo ci si è riferiti col notare l’apparizione della figura umana con carattere oggettuale.

Timbri 63 incasellati, 1963

1964/65 - I RICALCHI

Nel ’64 cominciarono ad interessarmi altre immagini, quelle degli oggetti che circondano l’uomo e costituiscono la scena in cui si muove.

Trovai nelle figurine dei Rebus dalla Settimana Enigmistica un forte carattere denotativo: devono essere il più possibile fedeli ai vocaboli che “rappresentano”. Il gioco consiste infatti proprio nel rintracciare l’equivalente verbale del segno per ricostruire la proposizione data.

Nell’ingrandire la vignetta e nel rimpaginarla cancellavo le stelle o le lettere che fungevano da indicatori. Il segno sottratto in questo momento l’ho ripreso in considerazione nel ’71 proprio per la sua funzione di indicatore per la ricerca delle motivazioni progettuali dell’ Evidenziatore.

Queste immagini prese dai Rebus insieme ad altre prese da fotografie, illustrazioni, o miei disegni, formarono una specie di “vocabolario iconico” che io usavo con una tecnica che chiamai Ricalchi.

Mi proponevo un continuo rinnovamento nei miei cicli di lavoro, come nuove sperimentazioni di tecniche e di esecuzioni. Nell’intenzione c’è sempre stato il desiderio di chiudere in un periodo una ricerca linguistica, abbandonandola per una nuova; casualmente ogni periodo è coinciso con l’anno solare.

Usavo la tela grezza, senza preparazione, per evitare contaminazioni espressive e su di essa appoggiavo le immagini “ricalcate” come rinvio di un’immagine e non ricalchi di una realtà.

Evidenziavo con una linea fluida i tratti che delineavano la morfologia essenziale del ricalco, coprendolo con una campitura monocroma che lasciava trasparire solo le linee fondamentali del disegno, un lavoro di svuotamento. Il segno grafico era volutamente scorrevole per eliminare ogni carattere calligrafico.

Lavorai poi sulle figure umane per illustrare l’azione compiuta. La figura umana è senza volto, perché non mi interessava la sua espressione, la sua individualità, ma ciò che la persona faceva, la sua azione. Volevo illustrare, mostrare, un verbo.

Abbracciare. Bere. Aprire la porta. Il gesto del sonno…

Per articolare il rapporto di varie immagini costruii dei cubi, agibili come nel gioco dei bambini.

Sulle quattro facce di ogni cubo era dipinta un’immagine del mio repertorio di ricalchi, che veniva costruita o decostruita assemblando tutti i cubi, da me o dal pubblico.

Il lavoro di quegli anni è stato un tentativo di designificare le immagini, isolarle dal contesto, impaginarle in nuovi rapporti. Portarle fino all’equivalente della nominazione.

È stato l’inizio di un percorso per risalire alla sorgente, una ricerca personale sulla conoscenza attraverso l’arte. Iniziai col ricercare il nome, per rendermi poi conto che l’immagine non è il nome, il nome non è la cosa, la cosa non è l’essenza.

La Moto – L’Albero – La Mosca, trittico, 1965

1966 - LO SCOLLAMENTO

Ho definito la sperimentazione compiuta nel ’66, che analizzava la processualità del fare pittorico, lo scollamento.

Analizzai i procedimenti esecutivi del dipingere attraverso tecniche di scomposizione nel tempo e nello spazio. Il disegno e lo sfondo erano eseguiti in tempi e spazi diversi e poi ricomposti per sovrapposizione.

Per presentare nella stessa opera disegno, materia, colori, non integrati tra loro, feci ricorso all’uso del plexiglass. Il plexiglass bianco, opaco, presentava un’immagine sfondata trasparente che veniva sovrapposta ad un fondo dipinto colorato o neutro.

In alcune opere la parte in plexiglass poteva scorrere sul fondo, creando effetti diversi a seconda della posizione.

Uomo Uccello Albero, 1966

1967 - DIARIO 67

Per rendere ancora più esplicita la distinzione tra i vari elementi del dipingere usai dei pannelli verticali, intercambiabili, ciascuno 50×1,40, moduli seriali come una griglia dichiarata, metalinguistica, per costruire un’opera che si estendeva in orizzontale.

Diario perché ogni modulo presentava un solo elemento, come per prendere appunti giornalieri di ogni accadimento pittorico. I vari elementi venivano semplicemente allineati, accostati.

La forma bianca concava. Nero convesso. Terre in provette. Martellato. La forma del bastone. Appena spostato…

In quel periodo ricercai la collaborazione di amici artisti per isolare le loro differenti tecniche.

La proposta era mia: intervenire su un modulo fisso (un pannello); ognuno lo trattava secondo la propria tecnica d’esecuzione.

Un modulo neutro come costante, la variante era costituita da un altro io creativo. Gli amici che sono intervenuti condividevano una familiarità linguistica di tipo oggettuale con me, tanto che il mio intervento tendeva a proporre una forma di catalogazione delle loro modalità espressive.

Le tecnica del gonfiare di Tacchi, l’intagliare il legno di Ceroli, il plasmare forme allusive di Pascali.

1967 - FILTRO

Gli ultimi pannelli del Diario furono riuniti in gruppi di quattro. Il segno era prosciugato fino alle pertinenze linguistiche, quali: materia forma, colore movimento.

Questa suddivisione diventò a sua volta un filtro, che posizionato davanti alla realtà guidava la percezione alla scissione in unità elementari, differenziate.

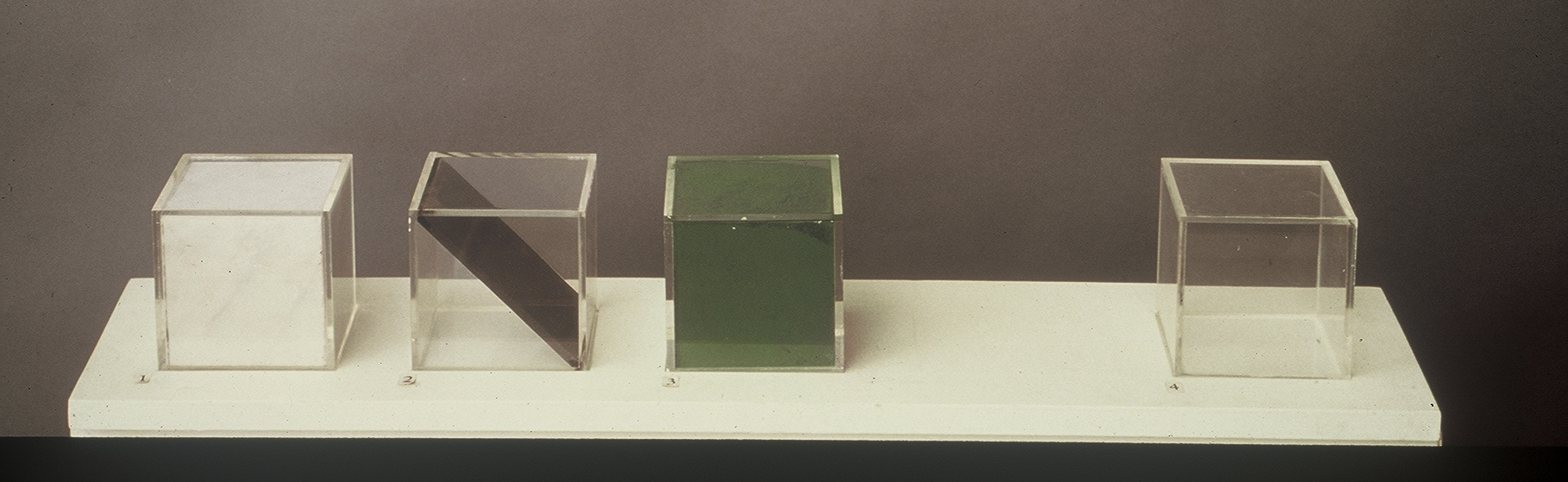

Filtro è una piccola opera scultorea formata da quattro contenitori cubici trasparenti di 10 cm. di lato: superficie nera, cubo di marmo, polvere verde, spostamento.

Questo lavoro si pone concettualmente per me al centro del rapporto tra realtà e rappresentazione, in quanto dovrebbe appunto filtrare la globale apparenza fenomenica del reale scindendola nelle quattro componenti pittoriche.

Porsi di fronte al mondo tenendo conto di queste pertinenze diventa un particolare modo di guardare la realtà.

Poiché il risultato di questa esperienza può essere colto solo nell’atto della percezione tentai di documentarlo attraverso un processo fotografico.

Collocai questo filtro mentale tra la natura e l’obiettivo e realizzai quattro immagini del mare con la stessa angolazione e quattro obiettivi diversi: uno normale per la “materia”, un grandangolare per la “forma”, un teleobiettivo per il “colore”, e un tempo veloce che cogliesse il movimento delle onde per il “tempo/movimento”.

Un’altra opera che riflette questa scomposizione è lo Studio sul tramonto del sole.

Filtro, 1967

1968 - ITINERARI

Nel ’68 la mia attenzione si soffermò sull’agire dell’uomo, ma non come emotività del fare secondo quella che era già stata la prospettiva dell'”action painting”.

Attratto da tutte le tracce lasciate da uno strumento che compie un percorso, una penna sulla carta, una ruota sulla terra, uno sci sulla neve, una falciatrice sull’erba, iniziai una serie di lavori denominati Itinerari.

Essi testimoniano l’attività umana attraverso un processo di spersonalizzazione che elimina la componente storico-esistenziale per mettere in evidenza l’agire nella sua oggettività.

Tracciavo degli itinerari con un semplice gesto, usando come strumento un rullo di gomma. Tale strumento usato per decorazioni era provvisto di una vaschetta per contenere il colore che il rullo trascinava per tingere una superficie verticale. Un disegno modulare era già inciso sul rullo, a me non rimaneva che il gesto dell’esecuzione. Delegavo allo strumento il compito dello stile. Un punto d’arrivo era costituito da un “box” o da una porta.

Negli Itinerari ho radicalizzato quel processo di spersonalizzazione già iniziato con i Timbri nel ’63, poi con i Ricalchi nel ’65, consistente nell’usare come matrice un’immagine presa a prestito, di un altro. Negli Itinerari predisponevo come in un esperimento di laboratorio una serie di costanti con una minima variante, un’attività, lo scorrere del rullo, che spesso delegavo addirittura ad altri.

Era il ’68, attraverso l’indagine sull’arte analizzavo il gesto del dipingere, a posteriori posso riconoscere forse in quel momento un gesto trasgressivo (rompeva la regolarità della tappezzeria).

Scrivevo: “Mi sono messo a fare il decoratore non per bene, che fa uno sgarbo al suo lavoro uccidendone l’inevitabilità.”

1969 - AZIONI FOTOGRAFATE

Eseguii nel ’69 una serie di foto. Sentivo l’esigenza di usare il mezzo fotografico perché la sua meccanicità mi dava una specie di garanzia di oggettività: così andavo alla ricerca di immagini che erano in qualche modo legate alla mia infanzia, a situazioni di suggestione e di sogno. Vedevo nella fotografia una forma di ancoraggio alla concretezza del segno, un mezzo “freddo” e capace di eliminare almeno in parte la contaminazione del coinvolgimento emotivo. La fontanella di via Barletta. Verso sera. Bartali e Coppi. Senza calpestare la righe. Luna no. Faccia bianca. Catcher Dream Boat. La linea della porta. Maledetto natale. Testimonianze.

L’ultima riflessione. È una sequenza di tre fotografie: nella prima mi fotografo davanti ad uno specchio mentre un fotografo riprende a sua volta la mia azione; la seconda foto è quella scattata dal fotografo e riprende lo specchio con le due immagini riflesse; la terza mi coglie nell’atto di frantumare lo specchio.

Il soggetto eliminato e messo da parte nel corso degli anni ’60 per risolvere problematiche linguistiche di tipo analitico tornava a richiedere di essere riconsiderato ed espresso. Come se fosse stato pressato tendeva ora a riemergere. Le analisi sulla superficie pittorica stavano esaurendosi, per non essere coinvolto a livello di impasto pittorico ne ho preso le distanze usando il mezzo fotografico che riscopriva la nostalgia di me soggetto.

1970 - GIOCATTOLI PER COLLEZIONISTA

Proseguii la mia indagine attraverso il mezzo fotografico. La foto aveva bisogno di un supporto, di una cornice, di un veicolo che la portasse. Pensai a dei veri e propri mezzi di trasporto e costruii dei veicoli-giocattolo, ispirandomi a disegni di giocattoli degli anni quaranta, con linee essenziali, con forme e meccanismi semplicissimi. Per snaturarli come giocattoli e recuperarli come ricordo li avevo ingranditi in relazione alla mia crescita: un idrovolante, un camion, un’automobile rossa, un monopattino gigante…

Spesso le immagini fotografiche che caricavo e scaricavo dal mezzo erano immagini inquietanti: feriti, suicidi, impiccati…

La dialettica del confronto tra la struttura drammatica dei materiali caricati e quella rassicurante dei giocattoli entrava nella mia investigazione del rapporto tra realtà e rappresentazione.

Renato e monopattino Easy Rider, 1970

1971/74 - EVIDENZIATORE

1971: GENESI DELL’EVIDENZIATORE

Gli oggetti creati dall’artista vivono in un mondo autonomo, parallelo al mondo della realtà. Mi proposi di acutizzare problematicamente questa dualità, spostando l’attenzione direttamente sul polo del reale.

Mi sono riferito nuovamente ai Rebus per appropriarmi non più delle immagini, ma dell’indicatore che poggiava su di esse, lettera, stella, segnale che indicava il nome da articolare nella frase. Costruii dei segnali come cerchi, frecce, marchi, asterischi che guidassero ad un diverso modo di guardare le cose. Ma questi segnali facevano già parte della categoria degli indicatori. A me serviva un oggetto non riconoscibile nella famiglia degli oggetti esistenti, ma funzionale al punto da non dover essere considerato solo come un oggetto estetico.

Pensai allora di costruire un oggetto tridimensionale e prensile, che entrasse a far parte della realtà e “segnalasse” le cose attraverso l’appropriazione, l’atto di afferrarle.

1972: EVIDENZIATORE

È un oggetto meccanico che si apre e si chiude e si aggancia a oggetti e cose. Una macchina linguistica che restituisce all’oggetto il suo nome, lasciandolo nel suo luogo di appartenenza, nel suo contesto. Volevo far vedere le cose come realmente sono, senza alterazioni, spostamenti, modifiche. Volevo indagare sulla realtà, per questo l’Evidenziatore ha preso la forma di una mano meccanica come metafora dell’afferrare la realtà.

Prima ancora di realizzarlo ho dato all’oggetto il nome di Evidenziatore, perché la sua funzione è appunto quella di mettere in evidenza gli altri oggetti, lasciandoli frenati nello spazio come dati concreti, puntualizzandoli, segnalandoli.

1972/74: INDAGINE

Nel momento in cui l’attenzione era portata più sull’Evidenziatore che sulla realtà evidenziata ho fatto diventare parte del lavoro in corso le varie interpretazioni che l’oggetto Evidenziatore riusciva a stimolare, configurare, determinare.

L’Evidenziatore si staccava pian piano dall’intenzione segnaletica precisa per cui era nato assumendo una specie di ruolo dialettico nei confronti di coloro che attraverso di lui evidenziavano i loro processi percettivi e conoscitivi. La funzione dell’Evidenziatore si spostava dal segnalare la realtà esterna a evidenziare una realtà interna attraverso le interpretazioni che ognuno attribuiva all’oggetto Evidenziatore.

Genesi dell’Evidenziatore, 1971 – Renato e evidenziatore

1975 - TROUSSE

Scultura di profilato metallico. Un parallelepipedo alto m.2, di lato m.1.

Tornai all’assillo di incorniciare la realtà attraverso un nuovo dispositivo che denominai Trousse.

Nel momento in cui ebbi l’idea di incorniciare un uomo scattò un meccanismo di imprevedibilità: l’uomo-soggetto non poteva essere delimitato in superficie, ma bisognava avere un atteggiamento verticale, formare un pozzo nell’individuo per tirar fuori i pensieri che guidano le azioni. La Trousse diventò così un teatrino mobile in cui i soggetti che lo abitavano vivevano un viaggio interno, un atto teatrale di identità, un’indagine che esplicitasse i vari materiali espressivi che riguardavano il soggetto organico, cioè la sua sfera cognitiva, emotiva e nervosa, per esporla al pubblico.

Nacquero gli Arredamenti Trousse.

Accettare che il processo conoscitivo non rimanga un fatto individuale crea il rapporto intersoggettivo. L’autore può entrare durante l’elaborazione dell’atto creativo in un rapporto di collaborazione che si inserisce direttamente nell’esercizio della sua fantasia che ancora non ha preso forma, come un maglio in più che colpisce il ferro arroventato.

In tutti gli anni in cui mi sono dedicato al teatro con una mia compagnia sperimentale che chiamai Gruppo Trousse questo tema costante è stato sempre presente.

Il nome Trousse l’ho preso dall’astuccio degli strumenti, proprio per indicare la caratteristica di quest’indagine all’interno di un individuo, attuata nel contesto di un’assistenza corale, attraverso una metodologia collettiva.

La Trousse da spazio fisico è diventata spazio mentale con soglie fluide per il passaggio dall’interno dell’individuo all’esterno del palcoscenico e viceversa.

Dal 1977 al 1987 il mio interesse si è concentrato sui mezzi più specifici del teatro, un teatro fortemente visivo ma anche attento alle dinamiche psicodrammatiche.

Renato e Trousse, Fiera di Roma, 1974 – Trousse Monachesi, Bologna 1977

Anni 90 – Il ritorno alla pittura

1987 - LE FUNZIONI

Nell’osservare una casa, in campagna, mi sono chiesto perché il tetto aveva la forma di un piano inclinato. Deve far scivolare la pioggia, quindi svolge una funzione precisa.

Il problema della rappresentazione oggi per me non si presenta più come analogo della forma esterna delle cose fino a ridurle al loro nome, come nei primi anni 60 (Ricalchi), ma nel ripercorrere il procedimento per cui tale forma si è determinata.

Il referente iconico a cui mi riferisco: tetto, tavolo, ponte, prua…viene riformalizzato ricostruendo l’esperienza in termini pittorici.

Così il tetto diventa un rettangolo di tela grezza su cui l’azione del tirare le righe si sposta, scivolando al lato della tela.

Il piano d’appoggio del tavolo diventa la tela stessa dove si depositano segni, forme, colori.

Il ponte diventa un elemento fisico, in rilievo, che collega e unisce due zone dipinte.

La prua è una figura piana che si inserisce in una campitura ondulata.

In questi lavori ancora una volta un esercizio di ambiguità, un’oscillazione percettiva tra il referente nella realtà concreta e l’immagine sul quadro.

L’immagine è protagonista assoluta dello spazio, soggetto unico per evitare qualsiasi racconto di rapporto. Un’immagine che si staglia netta, un contorno scuro, un disegno geometrico essenziale come un recinto che chiude una forma.

L’azione pittorica all’interno dispone colori vivaci, a volte materie grezze.

La stessa intenzione (funzione) che ha causato attraverso la mano dell’uomo la forma nel reale ora lavora per mano del pittore ad occupare lo spazio nel quadro.

1988/89 - I PROCESSI DI FORMAZIONE

L’ambiente esterno si è formato attraverso processi della natura.

Le montagne sotto la spinta di forze agenti da grandi profondità nascono e muoiono. La terra è in movimento costante e le tensioni che ne derivano determinano slittamenti, spaccature, corrugamenti.

Dipingendo una montagna cerco di ripercorrere il processo dinamico attraverso forme che vengono sollevate, abbassate, spaccate come se fossero compresse dalle bande scure ai bordi del quadro.

Per conoscere la natura delle cose non basta percepirne l’immagine, sapere il loro nome, bisogna intuirne le motivazioni, le spinte interne che le hanno formate.

L’albero è anche un evento.

Oggi mi chiedo com’è possibile restituire all’albero la dinamica spontanea della crescita, attraverso quali scatti formali si può rendere visibile un tronco, o quali miscele chimiche spontaneamente prenderanno la forma delle fronde.

Non imitare le forme ma produrle attraverso lo strumento pittura che mi richiede di affermare sempre i suoi diritti come sistema autonomo di segni.

Le immagini che vediamo noi del mondo sono la pelle delle cose, oggetti senza la soglia che ci conduce all’invisibile, la proprietà che cerco di rivelare nelle immagini dei miei quadri, icone come simboli di questa soglia, di questa volontà di penetrare l’essenza delle cose.

L’Albero, 1988 – Il Riflettore e oggetto, 1993

L’OSSERVATORE

Nei primi anni ’80 ho iniziato a lavorare su un’esperienza estetica che ho definito l’Osservatore, attraverso lo strumento della pittura, del teatro, della fotografia e del cinema d’animazione.

Ho ripreso questa tematica dal 1988 specificatamente in pittura.

La prima intuizione si è manifestata in un disegno che raffigurava un uomo visto da dietro, un mio autoritratto di spalle.

Ho appoggiato questo foglio alla finestra, come se la figura stesse osservando l’esterno.

Mi sono subito reso conto di aver messo in atto un meccanismo che riguarda il rapporto tra il vedere e la consapevolezza. Non mi interessa chi è la persona, l’osservatore non è un ritratto alla persona, ma mi interessa ciò che la persona fa: l’atto di osservare.

Nella tecnica usata per tratteggiare la figura dell’osservatore mi sono ricollegato al ricalco da me usato negli anni ’65-’66 per descrivere attraverso delle figure umane un’azione, un verbo, qui appunto l’azione dell’osservare.

Questa attività del pensiero a cui il disegno rimanda, con l’identificazione di chi guarda il quadro nella figura ritratta, avviene nel constatare consapevolmente che esiste uno spazio tra osservatore e cosa osservata.

Lo spazio sancisce la polarità tra soggetto e oggetto e fonda la possibilità della nascita della coscienza umana.

Sono temi che filosofia, arte, scienza, psicologia, religione svolgono perennemente, ma per me è interessante la possibilità di farne esperienza attraverso il linguaggio della pittura.

L’arte è sempre stata un reportage di una particolare maniera del vedere.

Nel 1967, nel Diario 67, avevo testimoniato in elementi separati, in un processo di destrutturazione del fare pittorico, quattro pertinenze linguistiche, scisse in quattro elementi come quattro punti di osservazione sul reale: materia, colore, forma e movimento. Erano dei veri e propri filtri, per sbilanciarsi più sulla “conoscenza” che sul “riconoscere”.

Oggi l’arte per me ritorna ad essere un reportage del vedere, nell’Osservatore si mette in scena un particolare esercizio dello sguardo.

L’Osservatore ritarda la mente nel riconoscimento del nome delle cose.

Ciò avviene esercitando un particolare atteggiamento del guardare, portando l’attenzione ad alcuni elementi visivi, prelevandoli dal contesto.

Riflessi di luce sul metallo… la trama della lana… verde di foglie illuminate e verde scuro… le venature del legno…

Trasferendo nel linguaggio della pittura questo esercizio visivo, l’osservato nelle Coltivazioni si presenta suddiviso in strisce orizzontali per scandire diverse tecniche, ingredienti del dipingere.

Segni, colori e materie, unità differenziate, vengono appoggiate sulla tela nuda, non preparata, in strisce orizzontali, come in una semina.

Un’oscillazione costante, un’equazione tra esercizio visivo e sperimentazione di tecniche pittoriche.

Così l’opera si presenta come un catalogo, una campionatura, un glossario di ingredienti pittorici.

In ogni striscia il seme germina un’invenzione tecnica, un diverso modo di campire la superficie.

IL RIFLETTORE

Si definisce Riflettore l’opera in cui esiste un rapporto tra una sagoma ritagliata in un rettangolo e un oggetto reale collocato davanti.

La sagoma rappresenta un uomo di spalle che guarda oltre, ritagliato in un bordo di un rettangolo tutto campito di una vernice piatta, industriale. La figura dà le spalle all’oggetto posto in primo piano. L’oggetto è un oggetto d’uso, con una sua funzione (sega, martello, pallottoliere…) pensato e costruito dall’uomo.

La relazione fra le componenti di questo meccanismo riconduce alla relazione esistente tra il soggetto creativo e un oggetto creato.

Non esiste un tavolo, un vaso, un martello che non sia stato prima pensato e poi creato.

L’attività del pensare diventa visibile a se stessa.

Arte come riflessione sull’arte, che riflette sul pensiero.

C’è un oggetto come metafora dell’esistente. Ma ancora una volta il Riflettore non sta dicendo nulla riguardo questa realtà, non effettua nessun giudizio. L’oggetto non è manipolato, né alterato, né interpretato.

L’oggetto non significa soltanto elemento prelevato dal quotidiano ma è anche metafora di un ordine esterno già formato.

Lo sguardo dello spettatore è incuriosito dalla relazione dell’oggetto con il riflettore. È la relazione che crea la dinamica.

L’oggetto reale passa per scavalcamento nel campo dell’arte e attira su di sé uno sguardo nuovo, un nuovo modo di vedere le cose.

Mentre l’Osservatore assottiglia lo spazio di divisione con l’osservato, il Riflettore ravvicina l’oggetto d’arte alla vita, l’oggetto reale all’arte.

Dell’oggetto quotidiano, per scelta oggetto funzionale, l’uso viene sospeso, invalidato e confermato contemporaneamente, come nello spazio neutro, nel limbo di una vetrina, spazio di frontiera tra la creazione e la funzione.

Nell’Osservatore l’esercizio visivo è un atteggiamento solo constatativo, che decostruisce la realtà esterna in unità differenziate. L’esercizio visivo agisce sul pensiero e blocca l’automatismo.

Per fluttuazione tra osservatore e cosa osservata nell’arte lo spazio di separazione viene scavalcato e nel Riflettore l’osservatore viene capovolto nel suo rapporto con la realtà.

È come se l’oggetto del quotidiano tornasse dallo specchio di Alice nello spazio del reale.

Il Riflettore usa la mente come uno specchio che non si impadronisce di nulla, che non rifiuta nulla, che non deforma nulla, riceve ma non trattiene.

Anni 2000

I Protettori, 2007

LE ULTIME OPERE CHIARISCONO IL PERCORSO LINGUISTICO DELLA MIA OPERA

Alcune opere si riferiscono non al paesaggio reale, naturale, ma ai paesaggi riprodotti, inquadrati dalla macchina fotografica e tagliati dall’impianto grafico. (Paesaggi tagliati)

Questa idea di riferirsi all’immagine di un’immagine è stata per me presupposto operativo in tutta la mia storia, filo rosso che lega i miei lavori fin dall’inizio degli anni ‘60 agli ultimi, in cui permane il rigore linguistico.

Nell’immagine di un’immagine c’è un rapporto con il dato reale che viene filtrato, allontanato. Una distanza che obbliga ad una riflessione.

Nel ritorno alla pittura dagli anni ‘90 nasce l’ultima produzione in cui l’opera è una figura ambigua. Esiste un’interazione dinamica tra l’oggetto esterno da rappresentare e le strutture concrete della superficie pittorica.

Nelle opere di questi anni il piano del soggetto e quello dell’oggetto sono presenti insieme. È l’occhio di chi guarda a scegliere. Il quadro offre un’oscillazione allo sguardo, richiede una mobilità.

Il passaggio è sia di tipo percettivo, tra figura e sfondo, sia di tipo linguistico tra rapporto concreto con i materiali pittorici e possibilità di lettura altra.

Voglio riaffermare l’autonomia strutturale del linguaggio pittorico senza rinunziare alla referenzialità.

La pellicola linguistica diventa trasparente, svela un pensiero che è capace di trasformazione.

Il chirurgo che opera ha il camice bianco, i guanti, il bisturi, non si fa coinvolgere dal dolore, tiene ferma la mano e con precisione incide i punti esatti.

Tendo a non deformare il disegno delle cose e delle persone, a non trasmettere l’emozione che attraversa il mio corpo, a non prolungarla nella matita.

Cerco un distacco, uno sguardo a volo d’uccello per meglio collocare le cose nel loro spazio topografico.

Mi allontano per percepire le causa e non essere negli effetti.

Osservo la divisione, la separazione, la solitudine e non rappresento la sofferenza, il dolore.

Non vedo attraverso il mio corpo ma vedo il mio corpo nello spazio.

La sagoma umana è presente oggi nel mio lavoro a volte ridotta ad ombra chiara o scura, immagine paragonabile ad una lettera tipografica, semplificata come un numero a timbro.

A volte si colora, è in movimento, entra in relazione con lo spazio intorno, con tecniche diverse, con elementi primari della pittura.

Ma chi lo dice che non si può cambiare, mutare la nostra vita, uscire da tendenze prefissate?

L’arte non è ripetizione ma trasformazione continua, opere diverse in tempi diversi, un filo che lega, un progetto che spinge.

Così come l’uomo nella sua storia così anche l’arte ha un “darwinismo linguistico”.

Una mia particolare evoluzione è dall’uomo statistico all’osservatore colorato.

Tutto rimane all’interno del linguaggio della pittura, solo allora si può parlare d’altro.